|

|

Piccolo navigatore palestinese

|

|

|

|

|

|

|

COME LEGGERE LA SCHEDA?

E' articolata in due momenti distinti:

- storico, affrontatando quindi l'occupazione storica di parte della Palestina;

- contemporaneo (tu sei qui, sezione Gaza!), nel presente dell'emergenza umanitaria in Palestina, legata a filo rosso allo

Stato di Israele.

|

|

|

|

|

|

STRISCIA DI GAZA,

OGGI |

|

Tra autodeterminazione e regime di controllo. |

La Striscia di Gaza, oggi, è imprigionata tra l’ autodeterminazione riconosciuta

dagli accordi di Pace dei primi anni ’90 (come descritti) e il

perdurare del regime di controllo israeliano sulla popolazione civile

palestinese.

In questa terra di Palestina, diversamente dalla West Bank, non

esistono insediamenti di popolazione da parte di Israele, che ha ritirato la

propria presenza solo nel 2005 attraverso un Piano di decolonizzazione portato avanti dall'allora Primo ministro Sharon, il quale, rinunciando a colonie in un lembo di terra ne rafforzava esistenza ed espansione in Cisgiordania. Eppure,

la presenza israeliana fuori dai confini della Striscia non ha smesso di

danneggiare le effettive potenzialità d’autodeterminazione palestinese. La situazione è stata resa ancor più grave da un

embargo durissimo imposto da Israele e sostenuto da USA e UE, a seguito

della vittoria elettorale di Hamas. Nessun

effetto rimarchevole ha prodotto l’alleggerimento delle misure di restrizione

del 2010 a seguito dell’uccisione da parte della marina israeliana di nove

attivisti turchi della Freedom Flotilla, intenti a forzare il blocco di Gaza via

mare.

Figura La Striscia di Gaza

Affronteremo gli impatti del controllo

israeliano della Striscia sul sistema infrastrutturale (elettricità, acqua,

casa), educativo, su quelli sanitario e alimentare, sul lavoro e in

particolare sulle possibilità d'occupazione in agricoltura e nella pesca. Tutto questo

con il sapore di una punizione collettiva, che - in forza

dell’ art. 33 della IV Convenzione di Ginevra

- è "crimine di guerra", con l’identificazione di criminale,

vittima e l’urgenza di risarcimenti. |

L’ Accordo di Gaza-Gerico del 1994, con il quale si realizzava il primo

trasferimento di poteri all’Autorità Nazionale Palestinese (Striscia di Gaza e

area cisgiordana di Gerico), prevedeva

34 che i confini della Striscia con Israele, a nord e a est, fossero

quelli della “Green Line” del 1948, a seguito del primo conflitto

arabo-palestinese. Al di qua della “Linea Verde” le autorità palestinesi

sarebbero state comunque responsabili della sorveglianza di un perimetro di

sicurezza che entrava nella Striscia per 1.000 metri.

Dalla seconda Intifada, a oggi, questa misura, che nasce da un accordo discutibile ma bilaterale, è sostituita da decisioni unilaterali prese in seno

al governo di Israele e volte a operare un controllo invasivo del territorio. Un

recente studio

35 dell’Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari Umanitari (OCHA) in

collaborazione con il WFP, agenzia ONU per l’alimentazione, ha mostrato – anche

attraverso indagini sul campo – l’esistenza di due aree di perimetro:

- Zona di non accesso, che va dalla Linea Verde a 500 metri: qui opera attivamente l’esercito israeliano, in violazione del diritto,

livellando coltivazioni e distruggendo ogni costruzione palestinese;

- Zona ad alto rischio di accesso, che va dai 500 metri dopo la Linea

Verde fino a 1.500 e in alcuni casi 3.000 metri: anche in questa zona opera

l’esercito israeliano attraverso incursioni e fuoco di avvertimento, tuttavia

senza sistematicità, lasciando la popolazione palestinese in un contesto

d’incertezza.

Le due zone così definite, sempre secondo lo studio delle Nazioni Unite, coprono quasi 65

chilometri quadrati, che in una “striscia” di terra ad altissima densità di

popolazione qual è Gaza, rappresentano il 35% delle sole aree coltivabili.

Per l’industria agricola il livellamento della terra significa soprattutto lo

sradicamento degli alberi da frutta. La politica unilaterale d'incursione nella Striscia di Gaza con elicotteri, droni e schiacciasassi ha significato così una perdita di oltre 150 milioni di euro (costo di

ricostruzione) solo per quanto riguarda la distruzione di ulivi, mandorli,

alberi da agrumi, vigneti e altri alberi da frutta, senza quindi contare il

livellamento delle altre strutture civili (case, pozzi d’acqua, fattorie, etc.).

Contro queste pratiche illegali i coltivatori palestinesi

hanno cercano di opporre un'agricoltura di sussistenza, rinunciando alla

ri-coltivazione di alberi da frutta, scegliendo colture a ridotte esigenze di

cura durante l’anno e resistenti alle operazioni di livellamento in quanto non

più alte di 80 cm: si tratta tuttavia di colture meno profittevoli e proteiche,

come grano e orzo.

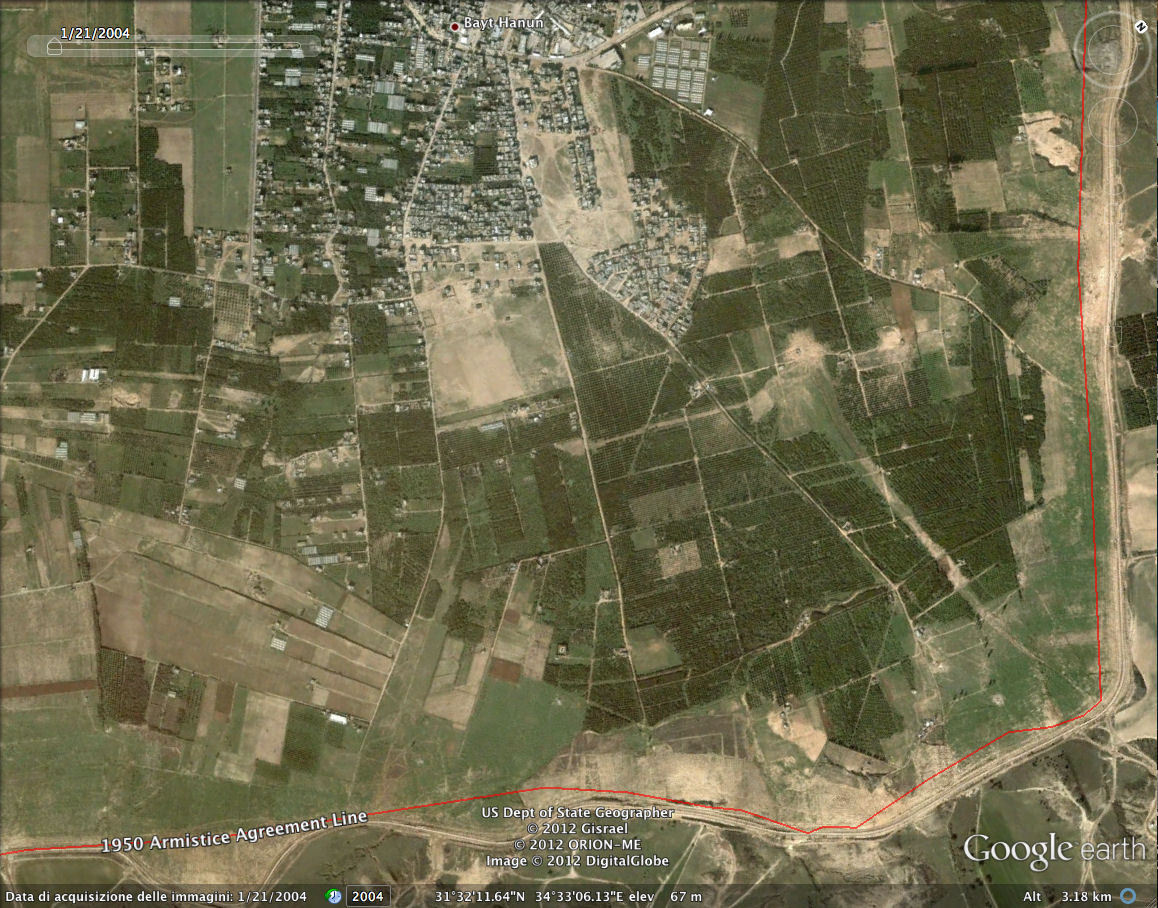

Ciò trasforma inevitabilmente anche il paesaggio della Striscia di Gaza, ed è

quanto visibile utilizzando le immagini satellitari storiche

della piattaforma Google Earth. Puntando sull'area rurale di Beit Hanoun

(Bayt Hanun),

nella prossimità della Linea Verde di armistizio del 1948, ad esempio, il confronto tra un’immagine scattata il 21 gennaio 2004 e un’altra

il 23 agosto 2011 deve lasciare spazio a ulteriori indagini.

Figura L'area agricola di Beit Hanoun,

2004 (via

Google Earth)

2004

Figura L'area agricola di Beit Hanoun,

2011 2004

Figura L'area agricola di Beit Hanoun,

2011 (via

Google Earth)

2011 2011

Israele può mantenere tal regime discrezionale di accesso alla terra solo

grazie alla propria macchina militare, dispiegata lungo tutto il confine con la

Striscia, fatta anche di torrette controllate da remoto che custodiscono

mitragliatrici i cui proiettili possono raggiungere 1.500 metri di distanza, causa di

decine di ferite registrate fra la popolazione civile al di

qua della Linea Verde

36 (nella cosiddetta "buffer zone", la zona cuscinetto dichiarata

unilateralmente da Israele all'interno del perimetro palestinese).

Il perdurare della stretta israeliana sulla Striscia di Gaza, nei termini appena

detti, determina una forte erosione del reddito familiare dei civili palestinesi

che vivono ogni giorno le restrizioni. Taluni abbandonano la propria terra in

direzione di diverse strategie di reddito: raccoglitori di macerie e detriti,

alla luce del parziale blocco all’importazione di materiali edili per la

ricostruzione, oppure operai nell’industria dei tunnel per e verso l’Egitto, per

l’importazione di materiali soggetti a embargo o carenza. Coloro i quali

scelgono di non abbandonare la propria attività, rinunciano al proprio terreno

acquisendo in affitto altra terra in aree più sicure – talvolta solo per

ottenere prodotti necessari al consumo domestico.

Le 75.000 tonnellate di prodotti agricoli perse ogni anno, per un valore

economico di poco inferiore ai 50 milioni di euro, comportano anche conseguenze

via-via più profonde nella qualità della vita dei civili, e non solo

di quelli che hanno o avevano terreni nelle aree ad accesso ristretto. Il 44% di

tutti gli abitanti della Striscia vive in un regime di deficit alimentare

37 e le insufficienze nutritive legate al sovra-consumo di cibi ricchi

di carboidrati quali zucchero e cereali, meno costosi rispetto a quelli delle colture proteiche, sono poi la correlazione all’aumento di anemia tra

minori, del diabete e delle malattie legate alla pressione sanguigna

38.

|

L’80% dei palestinesi della Striscia di Gaza dipende così dagli aiuti umanitari 39. Ciò

si deve in gran parte al regime di accesso controllato da Israele alle fonti di

reddito economico e approvvigionamento alimentare, ovvero la terra, ma pure la

striscia di mare che bagna le coste di Gaza.

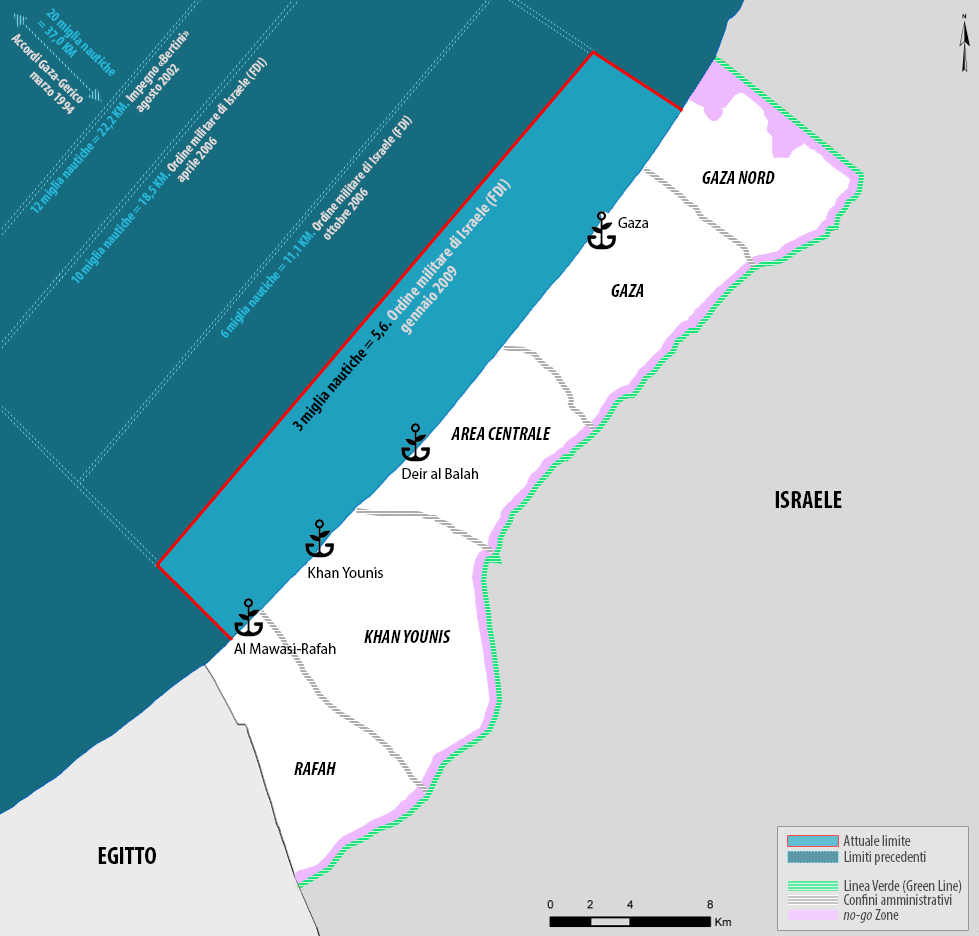

Il già citato Accordo Gaza-Gerico

del 1994 prevede all' articolo 11

venti miglia nautiche, pari a oltre 35 chilometri dalla costa della Striscia,

anche per le comuni attività marittime – tra cui la pesca. Imbarcazioni

israeliane, dal dettato dell’accordo, possono navigare nelle acque palestinesi, e

senza limitazioni, se non l'obbligo di coordinamento con le autorità marittime

della Striscia di Gaza.

Oggi come ieri, niente di tutto questo è attuato, a vantaggio di un

regime discrezionale e unilaterale posto da Israele e dai suoi governi: con episodici alleggerimenti 40, il

perimetro marittimo in vigore dal gennaio 2009 e cioè dall’operazione militare “Piombo

Fuso” è stato di 3 miglia nautiche, rispetto alle 20 dell’Accordo del 1994. La misura, quasi come una marea politica nelle mani di Israele, subisce nel tempo estensioni e restrizioni dalle 3 alle 15 miglia nautiche.

Nel primo mese di alleggerimento della misura restrittiva (Novembre 2012), che ha portato le miglia nautiche navigabili da 3 a 6 – comunque meno di 1/3 di quelle sancite dall’Accordo bilaterale, il pescato è aumentato del 46%, una percentuale scesa all’8% nel mese successivo 41.

Figura Le acque navigabili dai pescatori della Striscia di Gaza

Trad. e elaborazione propria a partire da cartina delle Nazioni Unite OCHA oPT

L’erosione di acque liberamente navigabili non è senza un impatto decisivo

nella qualità della vita dei cittadini palestinesi:

- in termini di lavoro, di occupazione

Prima della Seconda Intifada del 2000 (il moto di ribellione

popolare palestinese) il Ministero dell’Agricoltura della Striscia registrava

oltre 10.000 licenze – necessarie per la libera navigazione, già dall’Accordo Gaza-Gerico del 1994; gli ultimi dati disponibili, aggiornati al 2009, attestano

il valore delle licenze a 3.500 (-65%) 42, con una perdita di occupazione anche per

l’indotto dell’industria ittica che solo oggi dà lavoro a circa 2.000 persone 43.

L’assenza di un canale di comunicazione ufficiale tra i pescatori palestinesi e

Israele, che ha arbitrariamente decretato l’erosione per l’85% delle acque

navigabili, e quindi della possibilità di lavoro, abbandona i primi al rischio

continuo del fuoco israeliano, della detenzione amministrativa nelle carceri e

della confisca dell’unica fonte di reddito, l’imbarcazione.

- in termini alimentari

Si assiste a una riduzione della disponibilità di pescato raccolto

da imbarcazioni palestinesi che transitano nei porti di Rafah, Khan Younis, Deir

al Balah e Gaza: erano 3.650 le tonnellate di pesce alla fine degli anni

’90 (1999), mentre dieci anni più tardi (2009) superano di poco 1.500 44. Ciò

comporta strategie alternative per la sopravvivenza, come l’importazione di

pescato da Israele e dall’Egitto (legale o “illegale” - attraverso la rete di

tunnel o il rischioso approdo nei porti egiziani). Dati che fanno specie se si

guarda la cartina della Striscia di Gaza e al suo essere bagnata dal mare per

tutto il lato ovest di confine del territorio.

Inoltre, la possibilità di pesca limitata alle acque più basse (non oltre 3 miglia nautiche) limita

anche varietà e qualità di pescato, oltre alla quantità: così muore la raccolta

del tonno nell’industria ittica palestinese, e nel raccolto delle sardine (che

rappresentano il 70% del pescato) si concentrano i pesci più piccoli, non

potendo raggiungere il meglio della migrazione di questa specie verso le acque

turche, dal Nilo, all’altezza delle 10 miglia nautiche. Tutto questo implica un

declino nella qualità del raccolto e quindi del suo valore economico.

Di più e più largamente, a seguito della crisi energetica di cui si dirà, anche le

acquacolture (che richiedono un’energia-che-non-c’è per l’ossigenazione e il trattamento dell’acqua) hanno perso e continuano a perdere ogni mese

tonnellate di prodotto 45, con un deficit complessivo e aggregato che può lasciar

parlare di emergenza alimentare.

- in termini ambientali

La concentrazione delle attività marittime in acque più basse causa un

danno

all’ecosistema, anche attraverso la necessità dell’utilizzo di reti a maglie più

strette per la cattura dei più piccoli esemplari di sardine.

C’è un altro e ultimo aspetto, ed è quello legato allo sfruttamento delle risorse energetiche a

largo della Costa di Gaza. Nel gennaio del 2009 Michel Chossudovsky di

Globalresearch e già nel luglio del 2007 l’italiana Debora Billi avevano ricordato come a largo della

Striscia di Gaza fosse stato rinvenuto nel 1999 un giacimento di gas naturale,

che con il suo abbondante miliardo di piedi cubi di gas potrebbe soddisfare la

domanda energetica palestinese per 15 anni 46. Il 50% dei profitti del gas, se mai

commercializzato, finirebbe nelle casse dell’Autorità Nazionale Palestinese e il

restante sarebbe condiviso tra il gruppo britannico British Gas (BG), la

Consolidated Contractors Limited (CCC) e la società pubblica palestinese

Palestine Investment Fund (PIF).

Tuttavia, per sfruttare le riserve naturali a

largo di Gaza è necessario un investimento infrastrutturale da parte

del British Gas Group, che ha licenza venticinquennale per operare sui due

giacimenti di gas: l’investimento, allora, secondo logiche di mercato, non può

essere senza un preventivo contratto a lungo termine per la vendita del gas.

Qui, interviene la politica di Israele: dapprima partecipa ai negoziati

trattando un prezzo di vendita per piede cubo fuori dalle logiche di mercato,

per poi negare la propria autorizzazione politica di sicurezza alla vendita del

gas in altri mercati 47, come riporta in un recente articolo

Victor Kattan,

consigliere giuridico per il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo a

Gerusalemme Est. Il gas palestinese, infatti, potrebbe essere efficacemente

commercializzato anche al di là del Medio Oriente, come in Giappone e Corea del

Sud, dopo essere stato condensato in appositi impianti presenti in Egitto, tra

cui quello dell’italiana Agip. La politica israeliana, tuttavia, se non

efficacemente contrastata, impedisce ciò, e la limitazione dello spazio

navigabile ha il sapore di sequestro del gas

palestinese, arma di ricatto in mano ad Israele.

|

A ulteriore danno dell’industria ittica e soprattutto della sicurezza

alimentare dei cittadini palestinesi, ogni giorno circa

90 milioni di litri di liquame non viene trattato ma direttamente

scaricato nell’ambiente e principalmente nel Mar Mediterraneo 48 o nel

“lago” Beit Lahiya (erano 80 solo un anno prima 49).

Ciò comporta un’urgenza in termini di sicurezza

alimentare (a causa della contaminazione del pescato) e profondi danni

alle falde acquifere di Gaza, dove si registra - oltre a uno dei più

bassi consumi di acqua al Mondo, sotto ogni standard di sicurezza -

anche l’aumento di disturbi quali diarrea, infezioni alla pelle,

attacchi parassitari e anemia. Il 90% dell’acqua estratta dalle falde di Gaza è così non potabile 50, comportando o l’acquisto di desalinatori o il più costoso rifornimento mediante botti.

Urgenze, queste, che richiedono forti e tempestivi investimenti di

capitale per assicurare un adeguato trattamento

degli scarichi fognari. Tuttavia, di nuovo, interviene Israele e una

politica di controllo e limitazione all’autodeterminazione palestinese:

questa volta attraverso il complesso sistema di approvazione e controllo

dell’esecuzione dei progetti internazionali umanitari, volti a innovare

il sistema infrastrutturale della Striscia.

Uno dei più grandi progetti

nel settore, approvato nel 2004 dalla Banca Mondiale e finanziato - tra

gli altri - dalla Commissione Europea e da agenzie francesi e svedesi,

per un totale di 43 milioni di dollari d’investimento, è il “ Northern

Gaza Emergency Sewage Treatment” ( NGEST).

Dall’ultimo report 51, del 21 luglio 2012, si legge:

[...] Continua a essere critico il mantenere uno stretto

coordinamento con l’unità delle Forze di Difesa Israeliane per le

attività civili (“COGAT”), per garantire consegne prevedibili e

tempestive dei beni e delle materie prime, così come l’arrivo dei

collaboratori esterni attraverso il confine israeliano, al fine di

evitare i gravi ritardi e sovraccosti che hanno afflitto l’attuazione

della fase A (ndr: oggi completata e che aveva l’obiettivo di mitigare

le urgenze delle comunità attorno al lago Beit Lahiya). [...]

Un’interruzione dei lavori richiesta dalle Forze di Difesa Israeliane

con un preavviso molto breve e perdurata per più di una settimana è un

esempio calzante.

Altro esempio è l’interruzione dei lavori per dieci mesi 52, dal giugno del 2007 al marzo

del 2008. Eppure, l’urgenza umanitaria era già stata rappresentata

dall’ alluvione di un villaggio ai margini del lago di scarico Beit

Lahiya, che causò 5 morti e 25 feriti 53.

Altri progetti in essere, finanziati dall’ Agenzia giapponese per la

cooperazione internazionale e dalla Banca per lo sviluppo KfW

hanno riscontrato simili ritardi e conseguente aumento dei costi.

La crisi energetica, di cui si dirà a breve, che rende malfunzionanti le infrastrutture di pompaggio delle acque reflue, determina essa stessa la deviazione degli scarichi in fragili laghi d’emergenza: così, anche il 13 novembre 2013, 35.000 metri cubi di scarichi non trattati hanno allagato un’area del quartiere di Az-Zeitoun, a sud di Gaza, esponendo oltre 3.000 persone a rischi sanitari 54.

|

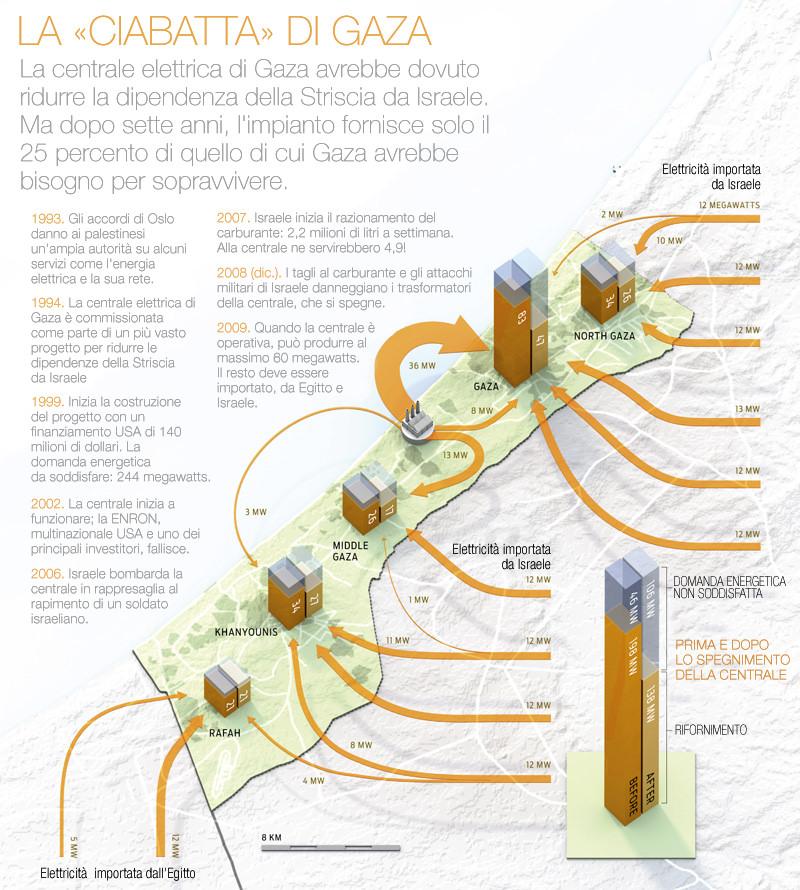

La Striscia di Gaza, inoltre, non è autosufficiente in termini di energia elettrica, anche

a causa della distruzione delle principali infrastrutture nel 2006 durante il

primo bombardamento aereo israeliano della Striscia, operazione militare cui gli israeliani hanno dato il nome di

“Piogge estive”, rappresaglia al sequestro del soldato israeliano Gilad

Shalit.

Così, l’utilizzo d’energia elettrica - momento cruciale nello sviluppo delle

popolazioni - è soggetto a forti restrizioni, con ricorrenti black-out

(programmati e non) che possono durare sino a 12 ore 55.

La domanda interna attuale di 360 megawatts è infatti assorbita solo per il 22%

dall’impianto di Gaza (80 megawatts), e gli acquisti di energia dall’Egitto (6%)

e soprattutto dalla Israel’s Electricity Company (33%, pari a 120 megawatts) non

sono sufficienti a rispondere alle pur ridotte necessità palestinesi. Inoltre,

proprio i 120 megawatts acquistati ogni anno dalla compagnia israeliana passano

per torri elettriche situate nella “no-go zone”, a 10-20 metri dalla Linea Verde

di confine, rendendo necessario - in caso di intervento manutentivo - il

coordinamento con le unità dell’esercito israeliano, reticenti al fine di

posticipare il termine del malfunzionamento o black-out 56.

Generatori di corrente a benzina o diesel sono una soluzione emergenziale al

deficit, applicata soprattutto là dove è indispensabile, come negli

ospedali. Tuttavia, la difficoltà di approvvigionamento e la carenza di

carburante, per l’embargo imposto da Israele, rende tale applicazione una

non-soluzione, rideterminando - in caso di black-out - il rischio di

deterioramento di materiali medici, sangue, nonché l’interruzione e il ritardo

di operazioni urgenti 57.

La crisi energetica è stata ulteriormente aggravata, prima, dalla chiusura o distruzione dei tunnel da e verso l’Egitto – per i quali passava una quota di combustibile di contrabbando 58, e poi, durante l’ultimo assedio israeliano della Striscia (luglio 2014), dal bombardamento della centrale elettrica di Gaza.

Figura La Striscia di Gaza e la dipendenza energetica da Israele

Traduzione in italiano della cartina di Sabbah Report

|

Una delle più immediate conseguenze educative del regime di controllo israeliano

della Striscia è la riduzione della vita scolastica a Gaza, a vantaggio di un

ingresso prematuro nel mondo del lavoro 59 che coincide quasi sistematicamente con

i 18 anni 60:

è una delle strategie di sopravvivenza alla crescente disoccupazione

all’interno delle famiglie, non esaustivamente ma anche a causa delle politiche

di controllo della terra e delle acque marittime di cui si è detto.

Per chi rimane, la locuzione chiave è “ assenza di strutture”. I

bombardamenti, specie durante l’operazione militare “Piombo Fuso” (2008), hanno

distrutto 18 scuole e nidi per l’infanzia 61 (di questi, nel 2010/2011 se ne

registravano 782, di cui solo 2 pubblici, per 60.134 bambini 62), danneggiandone

250. Le difficoltà per la ricostruzione, a causa della carenza di materiali

edili unita agli ostacoli posti da Israele ai progetti umanitari internazionali,

conducono il sistema educativo palestinese a realtà di sovraffollamento,

cancellazione delle attività non strettamente educative e scolastiche, riduzione dell’orario

di funzionamento per sezione o classe, precaria

protezione dagli elementi atmosferici, sintomi psicologici che richiamano ansia,

trauma, difficoltà permanente di concentrazione - specie per quelle strutture

situate in prossimità della Linea Verde che ospitano circa

4.400 bambini soggetti al frequente udito dei colpi di arma da fuoco, anche

direttamente

contro le scuole 63.

I bombardamenti dei due assedi militari dopo Piombo Fuso (Pilastro di Difesa nel 2012 e Margine di protezione nel 2014), hanno prodotto ulteriori danni alle già carenti strutture scolastiche e pre-scolastiche: quasi la totalità dei 460.784 studenti palestinesi frequentano scuole primarie e secondarie (396 pubbliche, 244 a gestione UNRWA e 48 private) che lavorano a turni doppi, e in alcuni casi con sezioni di oltre 50 studenti 64.

Solo oggi mancano circa 250 scuole per accogliere degnamente i quasi 500mila studenti palestinesi: nel 2020 ne serviranno altre 190, per un totale di 440 nuove scuole per oltre 650mila ragazzi e ragazze 65. Un’operazione minata da bombardamenti di strutture esistenti e dall’embargo dei materiali edili per costruzioni civili.

L’educazione diventa così l’area di sviluppo potenziale nella quale l’assedio quotidiano di Israele su Gaza è più pressante, ma allo stesso tempo più difficilmente misurabile nelle conseguenze sulla popolazione, che di fronte a vuoti educativi potrebbe trovare rifugio nell’estremismo e nel dogmatismo religioso.

Un recente articolo di Asmaa al-Ghoul su Al-Monitor raccoglie un’intervista al proprietario della prima biblioteca di Gaza, aperta nel 1942:

In passato i libri arrivavano da Gerusalemme; la nostra libreria era fornita di giornali e riviste. Nel 1946, comunque, il capo della distribuzione al Cairo decise che la mia libreria – Al-Hashimia – sarebbe stata la distributrice certificata per la Striscia di Gaza. Giornali e libri arrivavano quotidianamente via treno dall’Egitto. C’erano molto progetti culturali ed educativi, interrotti dall’occupazione israeliana; hanno chiuso tipografie, arrestato i tipografi e imposto una tassazione elevata al settore. Ciò fu fatto con l’obiettivo di rendere e mantenere deculturata la popolazione.

24 novembre 2012, primo giorno di scuola dopo la tregua tra Israele e Hamas: le bambine palestinesi sono circondate dalle macerie di una scuola di Gaza City danneggiata dai bombardamenti israeliani. (AP Photo/Bernat Armangue).

24 novembre 2012, primo giorno di scuola dopo la tregua tra Israele e Hamas: le bambine palestinesi sono circondate dalle macerie di una scuola di Gaza City danneggiata dai bombardamenti israeliani. (AP Photo/Bernat Armangue).

|

La popolazione stimata alla fine del 2012 nella Striscia di Gaza era pari a 1.672.865, con 4.583 abitanti per chilometro quadrato.

Solo la naturale crescita demografica della popolazione richiede allora uno sforzo

per la costruzione di almeno 25.000 unità abitative, cui tuttavia vanno ad

aggiungersi:

- 6.300 unità distrutte per bombardamenti durante l’operazione

militare israeliana “Piombo Fuso”;

- 2.900 unità distrutte per bombardamenti durante le precedenti azioni militari israeliane;

- 5.500 unità per superare i pur minimi standard di sicurezza abitativa nei

campi profughi della Striscia di

Gaza (al 1° gennaio 2012 la UNRWA ha registrato 1.167.572 rifugiati in 8 campi).

Il settore edile, nell’industria palestinese, è quindi quello che più

potrebbe beneficiare di un alleggerimento del blocco imposto alla Striscia di

Gaza da Israele, anche attraverso la collaborazione in progetti internazionali

di costruzione, rimanendo fermo il blocco all’importazione nazionale di

materiale edile per la (ri)costruzione. Ciò è solo in parte avvenuto, a causa

della rallentante politica israeliana di autorizzazione 66 dei progetti e -

all’interno di un progetto approvato - di monitoraggio di ogni movimento di

materiale, esattamente come già visto nell’esempio delle infrastrutture per il

trattamento delle acque reflue.

L’ urgenza del problema della casa, per migliaia di civili palestinesi, è

inoltre solo in parte mitigata da due strategie di sopravvivenza per

l’approvvigionamento di materiale di (ri)costruzione:

- il rafforzamento del mercato di materiale edile contrabbandato attraverso gli stretti

tunnel 67 da-e-per

l’Egitto, che tuttavia non può accogliere - per ragioni logistiche -

materiali e beni quali bitume, barre di acciaio, cemento per la costruzione di

tegole, etc.;

- l’invenzione di un nuovo lavoro (spesso dopo aver perso quello

nelle terre o nelle acque marittime), ovvero il raccoglitore di macerie e detriti

poi lavorati e trasformati in aggregati edili, pur tuttavia di scarsa qualità.

Una situazione così delineata, riassumibile nella difficoltà di rispondere

alla domanda di strutture abitative per la popolazione civile palestinese,

conduce a radicamenti negativi nella qualità della vita 68:

- il sovraffollamento degli spazi domestici minaccia la privacy di ogni individuo all’interno della famiglia, con un effetto

sulla società palestinese che - assieme alla disoccupazione crescente dell’uomo

- alimenta una questione di genere;

- edifici sotto gli standard di sicurezza

significano soprattutto scarsa protezione dall’ambiente circostante, e pertanto

costi per un sistema sanitario già in precario equilibrio;

- le carenze abitative, unite alle carenze di strutture educative, producono un doppio

sovrappopolamento degli spazi che mina i risultati scolastici di generazioni di palestinesi

della Striscia.

|

"Prendi dei gattini, dei teneri micetti e mettili dentro una scatola", mi dice

Jamal, chirurgo dell’ospedale Al Shifa, il principale di Gaza, mentre un

infermiere pone per terra dinnanzi a noi proprio un paio di scatoloni di

cartone, coperti di chiazze di sangue. "Sigilla la scatola, quindi con tutto il

tuo peso e la tua forza saltaci sopra sino a quando senti scricchiolare gli

ossicini, e l’ultimo miagolio soffocato".

Fisso gli scatoloni attonito, il dottore continua. "Cerca ora di immaginare cosa accadrebbe subito dopo la

diffusione di una scena del genere, la reazione giustamente sdegnata

dell’opinione pubblica mondiale, le denunce delle organizzazioni animaliste..."

Tanto valeva nascere animali, piuttosto che palestinesi, saremmo stati più

tutelati?"

(Vittorio Arrigoni)

Tra il 27 dicembre 2008 e il 18 gennaio 2009, in tutto il mondo

occidentale le cronache dell’ assedio militare israeliano della Striscia di Gaza

hanno oltrepassato – senza nulla dire – il muro del silenzio giornalistico sul

peso quotidiano della presenza di Israele in Palestina, che fin qui si è cercato

di descrivere.

Per questo non percorreremo più i terribili giorni dell’offensiva militare

israeliana nella Striscia

69. Però, è necessario rimettere in

piedi alcuni dati e alcune parole:

- Nel dicembre del 2008 Israele ha lanciato una guerra preventiva al

movimento politico e paramilitare che amministrava la Striscia di Gaza dal 2006,

“Hamas”, ma soprattutto ai civili palestinesi;

- In otto anni, dal giugno 2004

al novembre del 2012, i razzi e i mortai lanciati dalla resistenza palestinese

dalla Striscia di Gaza su Israele hanno fatto 24 morti

70 in oltre 3.000 giorni (il dato esclude i primi anni della

Seconda intifada e forme di attacco diverse);

- In 20 giorni (20) l’assedio israeliano sulla Striscia di Gaza, la guerra

preventiva, ha fatto 1.397 morti 71, 764 dei quali (54,69%) estranei all’impari

conflitto e 345 bambini (24,70%), come i 40 morti per il bombardamento di una

scuola UNRWA adibita a rifugio ONU 72; 9 (nove) gli israeliani uccisi dai

palestinesi durante i 20 giorni di assedio;

- I bombardamenti israeliani,

secondo il bilancio della Croce Rossa Internazionale, hanno prodotto la

distruzione della casa per 80.000 palestinesi 73;

- L’organizzazione israeliana

“Breaking the silence”, critica nei

confronti dell’occupazione, ha prodotto un carnoso rapporto nel quale

viene denunciata la disumanizzazione e la nulla considerazione per il destino

dei civili palestinesi durante l’assedio militare 74, attraverso la

raccolta di testimonianze anonime di soldati nelle fila delle Forze di Difesa

Israeliane;

- Israele ha utilizzato fosforo bianco durante il conflitto contro

la popolazione civile, come è stato documentato da più organizzazioni; al di là di chi contesta l’esistenza del divieto all’uso

del fosforo bianco nella “Convenzione su certe armi convenzionali”,

il contatto con quest'arma provoca profonde ustioni che penetrano la pelle,

lasciando in chi sopravvive alti livelli di tossicità a causa delle sostanze

prodotte durante la reazione con il corpo umano, oltre ai residui

incombusti.

Il 7 maggio 2012 l’International

Journal of Environmental Research and Public Health ha pubblicato una ricerca

scientifica 75, a firma di un’equipe palestinese e italiana (Università di Genova

e Napoli). Dai dati raccolti, su un campione di 4.027 parti, 55 sono i bambini

nati con difetti congeniti (“birth defect”), ovvero 14 su 1.000. Ai genitori

è stato

chiesto se fossero o meno stati esposti al fosforo bianco: quasi 3.000 nuclei

(2.977) hanno risposto alla domanda.

Ne è emerso che il 27,2% dei genitori (uno

o entrambi) di bambini affetti da problemi genetici sono stati esposti al

fosforo bianco – 12 su 44, mentre appena l’1,7% – 49 su 2.933 – sono nati sani

nonostante l’esposizione di uno o entrambi i genitori alla sostanza 76.

Questa

significativa differenza suggerisce un “ruolo causativo/favorente

dell’esposizione acuta dei genitori alle contaminazioni delle armi non

convenzionali […] sullo sviluppo embrionale dei propri figli”.

A Piombo Fuso è seguito, nel 2012, un altro assedio militare, “ Pilastro di Difesa”: 174 morti, di cui 101 civili, 14 donne e 36 bambini; 1.046 feriti, di cui 446 bambini, disabilità prodotte dallo Stato di Israele che richiederanno cure in ospedali già carenti di energia elettrica come di farmaci 77.

L’assedio del luglio 2014 sulla Striscia, l’operazione “ Margine di Protezione”, allunga la scia di distruzione del popolo di Palestina: in meno di un mese di bombardamenti l’operazione israeliana ha superato Piombo Fuso nel numero di vite interrotte, 1.439 al 1° agosto, 926 civili (64,35%), di cui 286 bambini e 187 donne.

Come in Genet, il “movimento palestinese rimette in discussione l’arcaismo di

certe società”. Eppure per scongiurare un radicamento profondo nella

contemporanea cultura palestinese dell’Islam nella sua forma “giuridica, intransigente e retrograda” 78, prodotto storico della colonizzazione

europea, è urgente non già un processo di pace ma di decolonizzazione.

La

stretta quotidiana su Gaza, che poi cresce fino ad assedi medievali, al contrario, spacca la comunità palestinese, da sempre madre di una

logica di libertà confessionale, producendo la pur debole resistenza armata con

i “razzi-islamici” di Hamas, l’unico gruppo capace di organizzarsi militarmente

in una resistenza che è Resistenza, e non “resistenza islamica”.

|

La Palestina non è solo la Striscia di Gaza. Eppure, per i

palestinesi della Striscia, la Cisgiordania è un mondo difficilmente

accessibile, e l’alleggerimento del blocco nel 2010 non ha prodotti risultati

confortanti 79 in tema di libero movimento della popolazione.

Dal settembre 2000, con l’avvio della Seconda Intifada, infatti, uscire dalla

“prigione” di Gaza richiede un permesso speciale assieme al lento

attraversamento di valichi, anche se per motivi sanitari (specie verso le

strutture medico-specialistiche di Gerusalemme est), di studio (per tirocini in

ospedali della West Bank, per frequentare facoltà non presenti nella Striscia 80) o

di ricongiungimento con familiari residenti in Cisgiordania.

Un paziente su cinque manca il proprio appuntamento in un ospedale della

Cisgiordania a causa del rifiuto del permesso o di un ritardo nella concessione 81. Nel 2010, inoltre, sono stati concessi appena 3 (tre) permessi di studio in

università cisgiordane.

Ci stiamo così per spostare, nella trattazione, da due terre di Palestina (da

Gaza verso la Cisgiordania) eppure in un modo agevole sconosciuto ai palestinesi.

(La drammatica foto di "copertina" è di Eva Bartlett del blog " In Gaza").

|

|

|

| |

Un sito antifascista

Un sito antifascista

Un sito antifascista

Un sito antifascista